El presente ensayo es una investigación que parte de información bibliográfica retomada de Google académico, repositorios y publicaciones de revistas nacionales, por ejemplo, Trasmallo del Museo de la Palabra y la Imagen. El objetivo es analizar e interpretar los aportes de dos grandes antropólogos europeos que influenciaron a Europa y Centroamérica: Franz Boas y Carl Hartman.

Boas es uno de los teóricos que se leen en El Salvador, especialmente por los docentes y estudiantes de Antropología. A finales del siglo XIX, con el desarrollo tecnológico del capitalismo, Boas propone ver a las culturas con igualdad y equidad. En el caso de Hartman, su influencia en el trabajo antropológico describe la vida de los indígenas de Nahuizalco, que, según la población de San Salvador de esa época, hablaban la lengua materna pura.

El análisis antropológico construido por Franz Boas es una construcción social que contempla la praxis humana. Dicha contemplación es una visión tolerante en donde se aprecia la diversidad cultural. No se privilegia en ningún momento la superioridad de la cultura, ni mucho menos quiere tomar en cuenta una visión historiográfica teleológica y lineal del mundo. Se aprecia que Boas es un antropólogo que construye antípodas contra el enfoque positivista, ya que en su análisis la tolerancia cultural es explícita.

El positivismo se puede concebir como la filosofía que actúa al servicio de la ciencia natural (Collingwood, 1946). Es por ello que Boas pudo incursionar en los senderos evolucionistas como es el caso del darwinismo social, inspirada en la selección natural propuesta por Charles Darwin en los inicios de la teoría de la evolución. Es decir, el positivismo considera que la historia de la humanidad se desarrolló en etapas, por ejemplo, el progreso tiene como antípoda el retraso, este se convirtió en un dogma de las ciencias sociales.

Sin embargo, a diferencia del mecanismo evolutivo propuesto por Darwin, el darwinismo social de Spencer considera que la selección natural no afecta únicamente a características biológicas de una población, sino a toda la sociedad humana (Guadarrama, 2004); además, afecta a su propio desarrollo y al de sus instituciones. Igualmente, hay que aclarar que el propio Darwin nunca consideró este tipo de implicaciones en su teoría.

Sobre el enfoque teórico del darwinismo social de Spencer podemos decir que el Colegio de Bachilleres (p.26, 2000) encontró la idea de la supervivencia del más apto, la cual consiste para los llamados darwinistas sociales la justificación del capitalismo como sistema económico y del imperialismo como sistema político. Su abierta defensa al liberalismo económico y su condena al cooperativismo, socialismo y comunismo son un ejemplo del avance tecnológico y científico encaminados al mantenimiento del capitalismo del siglo XIX. La teoría de la evolución propuesta por Spencer es la explicación, en términos biológicos, de la evolución sociocultural, cometiendo el error de explicar esta evolución tomando en cuenta leyes naturales. Posteriormente, Durkheim toma en cuenta las leyes sociales para explicar fenómenos sociales.

Como podemos observar, el pensamiento positivista se puede entender desde su función ideológica en la sociedad y muy especialmente cuando se analiza su desarrollo como historia de las ideas, ya que se desarrolló en un contexto histórico de la mano con las luces del pensamiento spenceriano.

El particularismo histórico surge en los Estados Unidos en las primeras dos décadas del siglo XX. Franz Boas es la figura más destacada de esta corriente y, para muchos, el verdadero padre fundador de la antropología moderna en los Estados Unidos. Esta corriente del pensamiento antropológico recibe el nombre de particularismo histórico, porque hace énfasis en la reconstrucción histórica cultural de cada sociedad, basada en el trabajo de campo (Restrepo, 2009).

El enfoque teórico de la historiografía positivista considera que en la historia se cuenta con hechos concretos, reales y positivos, gracias a una explicación de causación efectiva, tal como proceden las ciencias de la naturaleza. La comprensión del acontecer histórico por motivos ideales, por fines es según su juicio (Larroyo, 2005). El antropólogo Marvin Harris (1979) acotó al respecto:

«La marca contra Spencer no fue menos contra su racismo, sino contra su osadía al haberse atrevido a explicar la historia por el principio materialista de la supervivencia de los más aptos. En realidad, un aspecto de la insistencia en lo ideográfico fue la escalada de retórica del nacionalismo».

La filosofía positivista se mueve dentro de un determinismo: trata de investigar la causa de todo hecho; y, generalizando, las causas o la causa de todo el curso histórico. En la antropología el enfoque positivista se vería reflejado en los discursos raciales, xenofóbicos y nacionalistas.

La propuesta teórica en la antropología de Franz Boas

El pensamiento antropológico de Boas se desarrolló en los ambientes político, social e ideológico europeo en donde los nacionalismos, la intolerancia y la supremacía racial se promovía a través de los estados nación. Por ejemplo, de su obra podemos decir que —en su continuo ataque al racismo — sintetizó, principalmente en su libro The Mind of Primitive Man, publicado en 1911, la variedad de las culturas (Ecured, 2014). Encontradas en asociación con cualquier raza, es tan amplia como para probar que no existe ninguna relación entre raza y cultura.

También concluyó que la variación de fenotipos dentro de una raza hace imposible hablar de razas inferiores y superiores. Esta premisa es bien precisa y explícita, ya que refleja una actitud tolerante ante la diversidad cultural (Ecured, 2014).

De acuerdo con los principios del relativismo cultural, todas las culturas son iguales y comparables. No hay culturas inferiores ni superiores. Por tanto, es imposible, dijo Boas, ordenar las culturas en un esquema evolutivo. Si se entrelaza con la historiografía, la conceptualización sería la siguiente premisa: la superioridad de una raza en la historia humana por sobre unas culturas o razas inferiores atrasadas (Glazer, 2001).

En la teoría antropológica se dice que Boas se expresa en el método etnográfico, el cual consiste en que el investigador busca información detallada de los diferentes aspectos de la vida de un grupo humano por medio del trabajo de campo. El trabajo de campo se constituye en el camino que le permite al etnógrafo obtener información de los diferentes aspectos de otra cultura.

En esta tarea, la observación constituye un elemento fundamental para el investigador, la cual debe estar mediada por una teoría. El ver y describir es una actividad dialógica. En la medida en que solo se puede ver lo que existe como contexto. Lo visto puede describirse para ser convertido en texto, por ejemplo, en el diario de campo.

El trabajo del etnógrafo se ha comparado al de un traductor, que les permite a las personas acceder a una cultura a la cual no pertenecen, o también al de un lector de textos, considerando la cultura como un conjunto de ellos, y «al etnógrafo como el que quiere leerlos por encima del hombro de aquellos a quienes pertenecen realmente».

En la actualidad el método etnográfico está constituido de la siguiente forma (IDEA-UNAL, 2014):

- Trabajo de campo para observar, compartir y participar en la vida cotidiana de la gente.

- Entrevistas largas y a profundidad que pueden generar «historias de vida».

-Relación interdisciplinaria con la nueva historia o la microhistoria.

- Registro de las experiencias a través de un diario de campo.

- Delimitación de taxonomías y documentación estadística.

Franz Boaz y su influencia en los estudios de Carl Hartman

Carl Vilhelm Hartman nació en Örebro, Suecia, el 19 de agosto de 1862. Fue hijo de Johanna Engstrom y de H. Hartman, aparentemente un profesor de una universidad sueca. Durante muchos años el joven Hartman se dedicó a la botánica, desempeñando un puesto como asistente en el departamento botánico de la Academia Sueca de Agricultura (Lutz, 2001, p. 138).

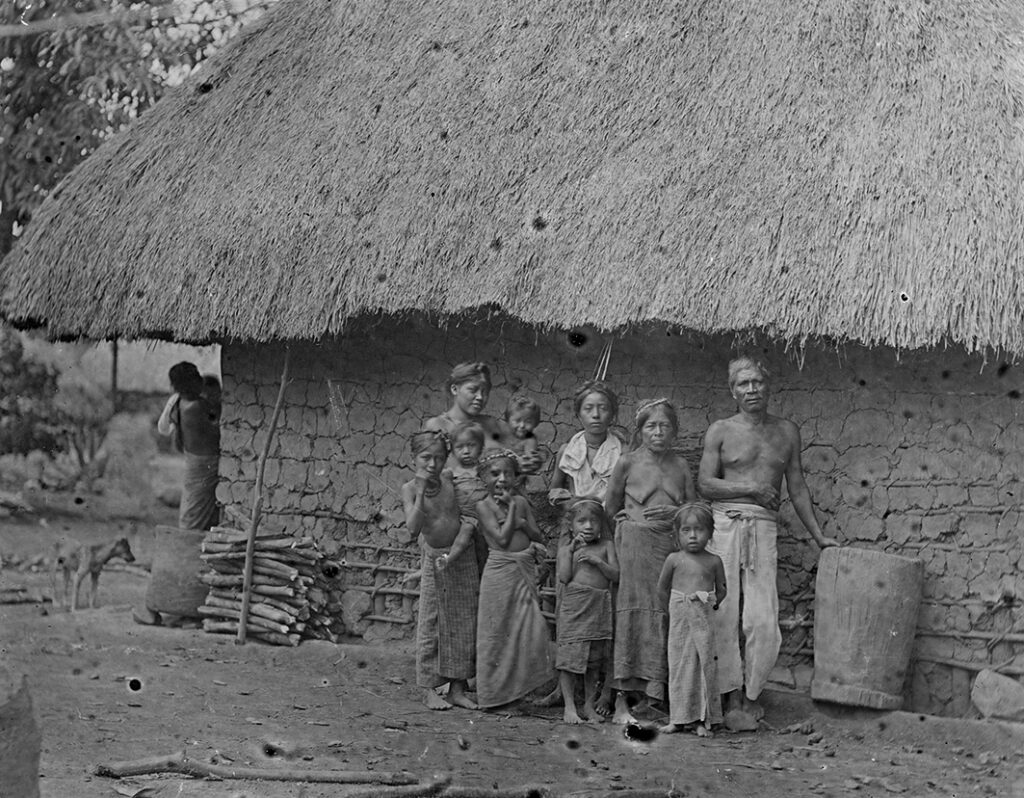

El Museo de la Palabra y la Imagen planteó que el trabajo de Hartman en El Salvador fue entre 1896 a 1899 (2006). Realizó su trabajo en Centroamérica. De su visita a El Salvador surgió su trabajo Reconocimiento etnográfico de los aztecas en El Salvador, en el que narra su visita a la comunidad de Nahuizalco, cerca de Sonsonate, donde se hablaba la lengua pura.

Fragmento de descripción sobre los indigenas de Nahuizalco

«En la pequeña estación de tren Ceiba observé a unos veinte individuos que marchaban en fila, atados entre sí con una cuerda, como si fuesen esclavos negros. Iban escoltados por un grupo de soldados armados con fusiles y bayonetas caladas. Le pregunté a mis compañeros de viaje si se trataba de presidiarios. “No, seguro que no”, fue la respuesta, “se trata de voluntarios de Nahuizalco, que son trasladados al cuartel de la capital”. Tal como luego me enteré, los cuarteles de El Salvador, dependiendo de la necesidad que exista, se atiborran de indígenas obligados a cumplir con el servicio militar. Estos suelen ser soldados más confiables que los ladinos (Ibidem, p.5)».

«Sin embargo, producía lástima ver a esos individuos amarrados entre sí, con sus ropas de algodón blanco sucias por el polvo del camino (Ibidem)».

Conclusiones:

- Franz Boas tiene una visión humanista de las culturas. Para él no hay culturas superiores, ni la cultura hace superiores a los seres humanos.

- Su pensamiento se desarrolla en un contexto en que en Europa las Ciencias Sociales están influenciadas por paradigmas de las Ciencias Naturales, por eso el rompimiento teórico de Boas al darwinismo socia;

- Su comparación con Carl Hartman es porque la visión de este antropólogo sueco, al entrar a El Salvador, precisamente a la comunidad de Nahuizalco, tiene empatía por los indígenas que estaban sirviendo a la incipiente milicia que servía al naciente estado de El Salvador, ya que estaban cansados y sucios.

- Para la antropología salvadoreña, que se realiza en la academia, es necesario rescatar el legado de Carl Hartman para construir enfoques teóricos empáticos con las comunidades indígenas y demás grupos minoritarios.

Referencias:

Colegio de bachilleres. (2000). Compendio fascicular: antropología 1. México.

Collingwood, R. (1946). Idea de la historia. México DF: Fondo Cultura Económica.

Ecured. (2014). Franz Boas.

Glazer, P. B. (2001). Antropología lecturas. Madrid: Mc Graw Hill.

Guadarrama, P. (2004). Positivismo y antipositivismo en América Latina. 10-12. La Habana: Filosofía.

Harris, M. (1997). El desarrollo de la teoría antropológica: una historia de las teorías de la cultura. Madrid: Siglo veintiuno editores.

Larroyo, F. (2005). La filosofía Iberoamericana. México: Editorial Porrúa.

Restrepo, E. (2009). Escuelas de pensamiento antropológico 1.www.ram‐wan.net/restrepo/clasicos

IDEA-UNAL (2014). Herramientas metodológicas para el trabajo en educación ambiental.

Lutz, C. H. (2001). Un científico sueco en Centroamérica:. MESOAMÉRICA.

Museo de la palabra y la imagen. (2006). Memoria de los Izalcos. Trasmallo, p.5.